Leitfaden zur Interpretation von Schilddrüsen-Blutwerten

29.04.2025

Lesezeit: 7 min

Wie oft hast du schon diese Situation erlebt? Du bekommst einen Anruf von deiner Hausarztpraxis: "Ihre Blutwerte sind da. Alles in Ordnung, nur die Schilddrüsenwerte sollten wir im Auge behalten." Oder du sitzt im Sprechzimmer, dein Arzt überfliegt hastig die Laborwerte und murmelt etwas von "grenzwertig" oder "leicht erhöht". Bevor du nachfragen kannst, ist das Gespräch schon beendet.

Hormone im Gleichgewicht: Die zentrale Rolle der Schilddrüse für deine Gesundheit

Die Schilddrüse ist ein kleines, schmetterlingsförmiges Organ am Hals, das großen Einfluss auf fast alle Stoffwechselprozesse im Körper hat. Sie produziert die Schilddrüsenhormone T3 (Trijodthyronin) und T4 (Thyroxin), die unseren Energieumsatz, Herzschlag, Körpertemperatur, Gewicht und sogar unsere Stimmung regulieren [1].

Die Schilddrüse arbeitet in einem komplexen Regelkreis: Die Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) produziert TSH (Thyreoidea-stimulierendes Hormon), welches die Schilddrüse zur Produktion von T4 und T3 anregt. Die Menge an T3 und T4 im Blut wirkt dann als Rückkopplung auf die Hypophyse. Gerät dieses fein abgestimmte System aus dem Gleichgewicht, entstehen Über- oder Unterfunktionen mit weitreichenden Auswirkungen auf den gesamten Körper [2].

Die essentiellen Schilddrüsenhormone und ihre Bedeutung

Bei einer umfassenden Schilddrüsendiagnostik sollten idealerweise mehrere Hormonparameter bestimmt werden, nicht nur das häufig isoliert gemessene TSH. Eine vollständige Schilddrüsendiagnostik umfasst verschiedene wichtige Werte.

1.Das TSH (Thyroidea-stimulierendes Hormon) ist der Leitwert, der die Steuerungsfunktion der Hypophyse widerspiegelt. Als sensitivster Parameter wird dieses Hormon oft als Indikator für Veränderungen der Schilddrüsenfunktion herangezogen. Der klassische Referenzbereich liegt zwischen 0,4 und 4,0 mU/l, wobei viele Experten inzwischen einen engeren optimalen Bereich von 0,5 bis 2,5 mU/l diskutieren [3,4].

2.Das freie T4 (fT4) ist das Haupthormon, das von der Schilddrüse produziert wird und im Blut zirkuliert. Der Referenzbereich liegt typischerweise zwischen 0,8 und 1,8 ng/dl. Als Prohormon wird es erst durch Umwandlung zum aktiven T3 voll wirksam [5].

3.Das freie T3 (fT3) ist die biologisch aktive Form des Schilddrüsenhormons, die direkt auf die Zellen wirkt. Die Bestimmung des fT3 wird in der Routineuntersuchung oft vernachlässigt, obwohl es insbesondere bei Umwandlungsstörungen wichtige diagnostische Hinweise liefern kann. Der Normbereich liegt etwa zwischen 2,3 und 4,2 pg/ml. [6,7].

4.Das reverse T3 (rT3) ist ein inaktives Stoffwechselprodukt des T4, das bei der alternativen Umwandlung von T4 entsteht. Der Normbereich liegt etwa zwischen 9 und 35 ng/dl. rT3 ist diagnostisch besonders wichtig, da es bei metabolischem Stress, chronischen Erkrankungen oder Nährstoffmangel vermehrt gebildet wird und auf eine Umwandlungsstörung hinweisen kann.

Ein erhöhtes rT3 bei normalen oder niedrigen T3-Werten deutet auf das "Low-T3-Syndrom" oder "Niedrig-T3-Syndrom" hin, bei dem der Körper T4 bevorzugt zu rT3 statt zu aktivem T3 umwandelt. Diese Messung ist besonders wertvoll bei Patienten mit persistierenden Symptomen trotz scheinbar normaler TSH- und T4-Werte [10,11].

Bei Verdacht auf Hashimoto sollten zusätzlich die Schilddrüsenantikörper bestimmt werden:

Die TPO-Antikörper (gegen die Thyreoperoxidase) werden zum Nachweis einer Hashimoto-Thyreoiditis bestimmt. Werte über 35 IU/ml gelten als erhöht und weisen auf einen autoimmunen Prozess hin [8].

Die TSH-Rezeptor-Antikörper (TRAK) sind insbesondere bei Verdacht auf Morbus Basedow relevant. Werte über 1,8 IU/l werden als pathologisch, also auffällig, angesehen.

Thyreoglobulin-Antikörper (TG-Ak) können ebenfalls bei Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse erhöht sein (über 40 IU/ml) und ergänzen die diagnostische Information [8,9].

Wichtig zu wissen: Wenn bei dir bereits Hashimoto diagnostiziert wurde, solltest du unbedingt regelmäßig deine Antikörperwerte überprüfen lassen. Die Antikörperwerte können im Krankheitsverlauf schwanken und geben wertvolle Hinweise auf die Aktivität des Autoimmunprozesses. Auch wenn eine medikamentöse Behandlung bereits eingeleitet wurde, bleibt die regelmäßige Kontrolle der Antikörper wichtig für die optimale Therapiesteuerung.

Was ein Referenzbereich tatsächlich bedeutet

Der Referenzbereich ist kein unumstößliches Naturgesetz, sondern eine statistische Größe. Er umfasst typischerweise den Wertebereich, in dem sich die Messwerte von 95% der gesunden Bevölkerung befinden. Das bedeutet aber auch: Selbst bei völlig Gesunden liegen 5% der Werte außerhalb dieses Bereichs, ohne dass eine Erkrankung vorliegt [11].

Die Referenzbereiche werden zudem meist an einer durchschnittlichen Bevölkerung ermittelt und berücksichtigen nicht immer spezifische Faktoren wie Alter, Geschlecht oder Begleiterkrankungen. So gelten für Schwangere andere Normwerte als für nicht schwangere Frauen, und bei älteren Menschen werden etwas höhere TSH-Werte oft als unbedenklich angesehen [12,13].

Die Bedeutung des unteren Referenzbereichs

Befindet sich ein Messwert im unteren Bereich des Referenzintervalls, bedeutet dies, dass er zwar noch als "normal" gilt, aber nahe an der Untergrenze liegt. Diese Position im Referenzbereich kann unterschiedliche Bedeutungen haben.

Bei TSH-Werten im unteren Referenzbereich (etwa 0,4-0,8 mU/l) könnte dies ein frühes Anzeichen für eine beginnende Schilddrüsenüberfunktion sein. Die Hypophyse beginnt, die TSH-Produktion zu drosseln, weil bereits etwas mehr Schilddrüsenhormone im Blut zirkulieren als optimal wäre. Es könnte aber auch einfach eine individuelle Normvariante darstellen oder durch vorübergehende Faktoren wie Stress beeinflusst sein [14,15].

Bei fT4 oder fT3 im unteren Referenzbereich könnte dies auf eine mangelnde Versorgung mit Schilddrüsenhormonen hindeuten, selbst wenn die Werte technisch noch als "normal" gelten.

Manche Menschen fühlen sich erst wohl, wenn ihre Werte im mittleren oder oberen Referenzbereich liegen. Dies erklärt, warum manche Patienten trotz "normaler" Laborwerte unter Symptomen einer Unterfunktion leiden können [16,17].

Letztendlich ist nicht nur der absolute Wert entscheidend, sondern auch dessen Relation zu den anderen Schilddrüsenparametern und vor allem zu den individuellen Symptomen.

Ein Wert im unteren Referenzbereich kann für eine Person optimal sein, während er für eine andere bereits mit deutlichen Beschwerden einhergeht. Diese individuelle Komponente wird in der standardisierten Labordiagnostik oft nicht ausreichend berücksichtigt [18].

Analyse und Interpretation von Schilddrüsenwerten anhand konkreter Beispiele

Um das Verständnis für Schilddrüsenwerte zu vertiefen, betrachten wir nun drei reale Fallbeispiele. Diese Beispiele verdeutlichen, wie Laborwerte interpretiert werden sollten und welche Bedeutung den verschiedenen Einheiten und Referenzbereichen zukommt.

Fallbeispiel 1: Thomas, 31 Jahre – Optimale Schilddrüsenfunktion

Betrachten wir die Laborwerte von Thomas, einem 31-jährigen IT-Berater, der im Rahmen eines Gesundheits-Checkups seine Schilddrüsenwerte bestimmen ließ:

Der TSH-Wert von 1,75 mIU/L liegt im mittleren Bereich des Referenzintervalls (0,55-4,78). Die Einheit "mIU/L" steht für "milli-Internationale Einheiten pro Liter" und ist die Standardeinheit für TSH.

Dieser Wert deutet auf eine normale Steuerungsfunktion der Hypophyse hin [19]. Die Hypophyse signalisiert der Schilddrüse, in einem ausgewogenen Maß Hormone zu produzieren, weder zu viel noch zu wenig.

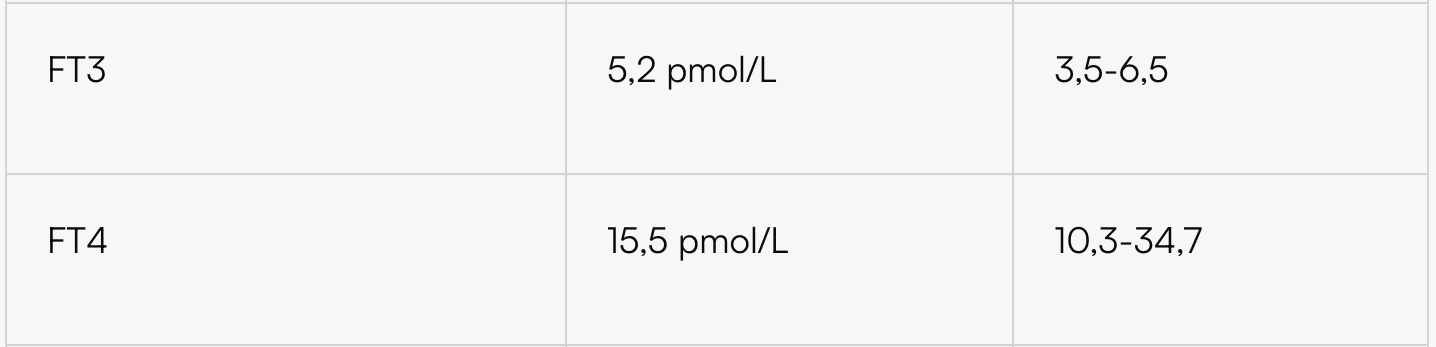

Der FT3-Wert von 5,2 pmol/L liegt im oberen Drittel des Referenzbereichs (3,5-6,5). Die Einheit "pmol/L" bedeutet "Pikomol pro Liter" und ist eine der internationalen Standardeinheiten für Schilddrüsenhormone. Ein Wert im oberen Bereich des Referenzintervalls spricht für eine gute Verfügbarkeit des aktiven Schilddrüsenhormons, was auf einen effizienten Stoffwechsel hindeuten kann [20].

Der FT4-Wert von 15,5 pmol/L liegt im unteren Drittel des Referenzbereichs (10,3-34,7), ebenfalls in der Einheit pmol/L. Dass der Wert zwar eindeutig im Normbereich, aber eher im unteren Segment liegt, ist bei gleichzeitig guten FT3-Werten nicht besorgniserregend. Es könnte sogar für eine effiziente Umwandlung von T4 zu T3 im Körper sprechen [21].

Der rT3-Wert von 0,22 ng/mol liegt im mittleren Bereich des Referenzintervalls (0,12-0,35). Reverses T3 ist eine inaktive Form von T3, die bei bestimmten Stresssituationen oder Krankheiten vermehrt gebildet wird [22]. Der normale Wert deutet darauf hin, dass keine Umwandlungsstörung von T4 zu aktivem T3 vorliegt.

Der Anti-Thyreoglobulin-Antikörper (Tg-Ak) Wert von <1,3 UI/mL liegt deutlich unter dem Grenzwert von 4,5, was bedeutet, dass keine messbaren Schilddrüsen-Autoantikörper vorhanden sind. Dies schließt eine autoimmune Schilddrüsenerkrankung weitgehend aus [23].

In der Gesamtbeurteilung zeigen die Schilddrüsenwerte von Thomas eine normale Funktion ohne Hinweise auf eine Schilddrüsenüber- oder -unterfunktion. Das Verhältnis der Werte zueinander ist harmonisch, wobei die gute T3-Versorgung bei gleichzeitig eher niedrigerem T4 für eine effiziente Hormonomwandlung im Körper spricht [24]. Außerdem gibt es keine Anzeichen für eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse.

Fallbeispiel 2: Claudia, 49 Jahre – Normale Standardwerte mit versteckter Umwandlungsstörung

Nun betrachten wir die Laborwerte von Claudia, einer 49-jährigen Gastronomie, die seit einiger Zeit unter Erschöpfung, Konzentrationsschwierigkeiten, chronischem Kältegefühl, Haarausfall und hartnäckiger Gewichtszunahme trotz Diät leidet. Sie nimmt bereits ein T4-Präparat (Thyroxin) ein:

Der TSH-Wert von 0,74 mIU/L liegt im unteren Fünftel des Referenzbereichs (0,55-4,78). Dies ist zwar noch normal, nähert sich aber bereits dem unteren Grenzwert. Ein niedriger TSH-Wert kann bedeuten, dass die Hypophyse ihre Stimulation der Schilddrüse reduziert, möglicherweise als Reaktion auf eine ausreichende oder leicht erhöhte Menge an Schilddrüsenhormonen im Blut [25,26].

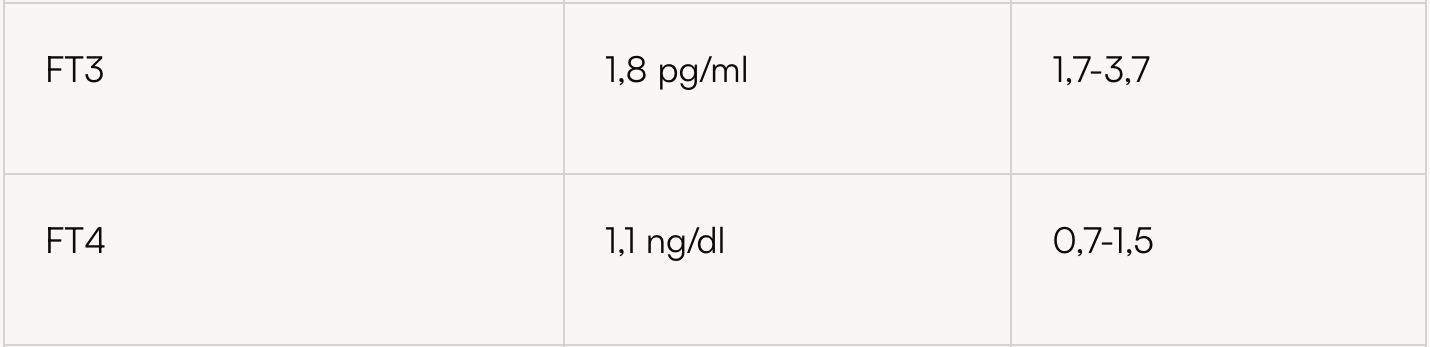

Der FT3-Wert von 1,8 pg/ml liegt im unteren Bereich des Referenzintervalls (1,7-3,7), nur knapp über der Untergrenze. Hier fällt auf, dass die Einheit "pg/ml" (Pikogramm pro Milliliter) verwendet wird, während bei Thomas "pmol/L" angegeben wurde. Dies ist ein typisches Beispiel für unterschiedliche Einheiten in der Labordiagnostik [27]. Der Umrechnungsfaktor zwischen diesen Einheiten ist: 1 pg/ml ≈ 1,54 pmol/L. Der FT3-Wert von Claudia entspricht also etwa 2,8 pmol/L und wäre damit deutlich niedriger als der Wert von Thomas, obwohl er noch innerhalb des Referenzbereichs liegt.

Der FT4-Wert von 1,1 ng/dl liegt im mittleren Bereich des angegebenen Referenzintervalls (0,7-1,5 ng/dl). Auch hier liegt ein Einheitenunterschied vor: 1 ng/dl ≈ 12,9 pmol/L [28]. Umgerechnet entspräche ihr Wert etwa 14,2 pmol/L, was auf etwa 50% des Referenzbereichs liegt und eine gute T4-Versorgung anzeigt. Dies ist wahrscheinlich auf die regelmäßige Einnahme des T4-Präparats zurückzuführen.

Der rT3-Wert von 0,72 ng/mol liegt deutlich über dem angegebenen Referenzbereich (0,12-0,35). Ein erhöhter rT3-Wert kann auf eine gestörte Umwandlung von T4 zu aktivem T3 hinweisen [29]. Dies kommt häufig bei Stress, bestimmten Mangelzuständen (insbesondere Selen- oder Eisenmangel), bei chronischen Erkrankungen oder unter bestimmten Medikamenten vor. In solchen Fällen wird T4 vermehrt zum inaktiven rT3 umgewandelt, statt zum aktiven T3.

Der Anti-Thyreoglobulin-Antikörper (Tg-Ak) Wert liegt mit <1,3 UI/mL deutlich unter dem Grenzwert von 4,5, was gegen eine autoimmune Schilddrüsenerkrankung spricht [23].

In der Gesamtbeurteilung zeigen die Schilddrüsenwerte von Claudia ein klassisches Bild einer Umwandlungsstörung (auch Konversionsstörung genannt). Obwohl ihre T4-Werte durch die Medikation im guten Bereich (etwa 50% des Referenzbereichs) liegen, befindet sich ihr T3 am unteren Ende des Referenzbereichs (etwa 15%).

Gleichzeitig ist ihr rT3 deutlich erhöht. Diese Konstellation erklärt ihre anhaltenden Symptome wie Erschöpfung, Konzentrationsschwierigkeiten, Kältegefühl, Haarausfall und Gewichtsprobleme, die typisch für einen Mangel an aktivem T3 in den Zellen sind.

Claudias Fall zeigt deutlich, dass man nicht nur auf die Standard-Laborwerte, sondern vor allem auf die Symptome achten sollte. Trotz "normaler" Werte leidet sie unter klassischen Symptomen einer Schilddrüsenunterfunktion, weil nicht genügend aktives T3 in den Zellen ankommt.

Fallbeispiel 3: Laura, 35 Jahre – Entdeckte Unterfunktion beim Routinecheck

Laura, eine 35-jährige Bürokauffrau, geht zum Routinecheck bei ihrem Hausarzt. Sie hat keine spezifischen Beschwerden angegeben, fühlt sich aber gelegentlich etwas müde und antriebslos, was sie auf ihren stressigen Alltag zurückführt:

Der TSH-Wert von 5,9 mIU/L liegt über dem Referenzbereich (0,55-4,78). Dies weist auf eine beginnende Unterfunktion hin, bei der die Hypophyse versucht, die Schilddrüse zu einer höheren Hormonproduktion anzuregen.

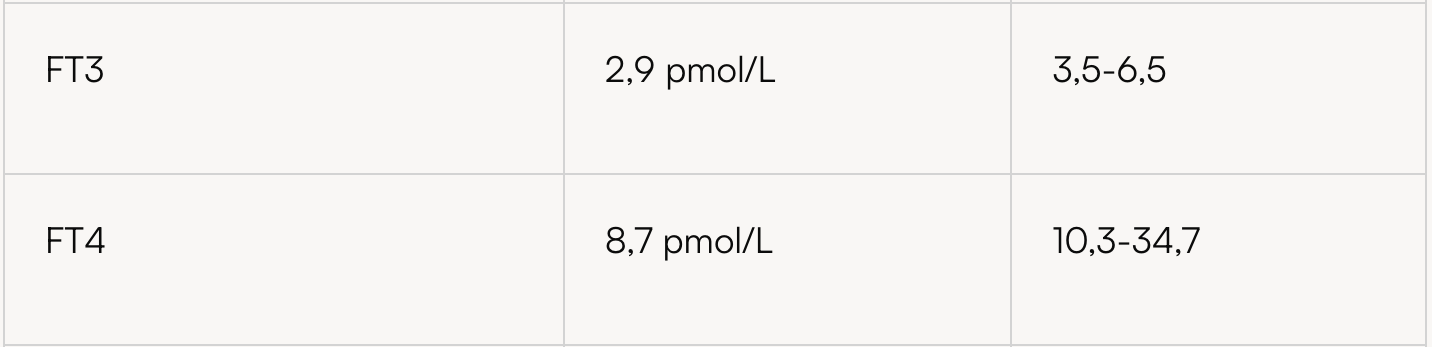

Der FT3-Wert von 2,9 pmol/L liegt unter dem Referenzbereich (3,5-6,5), was auf einen Mangel an aktivem Schilddrüsenhormon hinweist.

Der FT4-Wert von 8,7 pmol/L liegt ebenfalls unter dem Referenzbereich (10,3-34,7), was die Diagnose einer Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion) bestätigt.

Der rT3-Wert von 0,19 ng/mol liegt im normalen Bereich des Referenzintervalls (0,12-0,35), was darauf hindeutet, dass keine Umwandlungsstörung vorliegt.

Der Anti-Thyreoglobulin-Antikörper (Tg-Ak) Wert von <1,3 UI/mL liegt unter dem Grenzwert von 4,5, was gegen eine autoimmune Ursache der Schilddrüsenunterfunktion spricht.

In der Gesamtbeurteilung zeigt Lauras Laborbefund eine eindeutige Schilddrüsenunterfunktion mit erhöhtem TSH und erniedrigten peripheren Hormonen (FT3, FT4). Der normale rT3-Wert deutet darauf hin, dass die Umwandlung von T4 zu T3 grundsätzlich funktioniert, aber die Schilddrüse insgesamt zu wenig Hormone produziert. Ihr Arzt verschreibt ihr ein T4-Präparat.

Wichtig ist bei Laura die regelmäßige Kontrolle der Blutwerte nach Beginn der Therapie. Dabei sollte besonders darauf geachtet werden, ob nicht nur der T4-Wert ansteigt, sondern auch der T3-Wert sich normalisiert. Falls der T3-Wert trotz normalisiertem T4 niedrig bleibt, könnte dies auf eine zusätzliche Umwandlungsstörung hindeuten, die eine angepasste Therapie erfordern würde.

Verständnis der unterschiedlichen Einheiten

Ein auffälliger Aspekt dieser Fallbeispiele ist die Verwendung unterschiedlicher Einheiten für dieselben Parameter, ein häufiges Phänomen in der Labordiagnostik, das zu Verwirrung führen kann [31].

Für FT3 wurde bei Thomas die Einheit pmol/L (5,2 pmol/L mit Referenz: 3,5-6,5) verwendet, während bei Claudia die Einheit pg/ml (1,8 pg/ml mit Referenz: 1,7-3,7) zum Einsatz kam. Ähnlich verhält es sich bei FT4: Thomas hatte 15,5 pmol/L (Referenz: 10,3-34,7), während Claudia 1,1 ng/dl (Referenz: 0,7-1,5) aufwies.

Die Umrechnung zwischen diesen Einheiten ist wichtig für den Vergleich von Werten. Für FT3 gilt: 1 pg/ml ≈ 1,54 pmol/L, während für FT4 gilt: 1 ng/dl ≈ 12,9 pmol/L. Diese Unterschiede unterstreichen, wie wichtig es ist, nicht nur den absoluten Wert, sondern auch die verwendete Einheit und den entsprechenden Referenzbereich zu beachten.

Werte aus verschiedenen Laboren oder zu verschiedenen Zeitpunkten sind nur vergleichbar, wenn sie in dieselbe Einheit umgerechnet werden [32].

Die Bedeutung des erhöhten rT3-Werts bei Claudia und warum er oft übersehen wird

Der auffälligste Befund im Vergleich der beiden Fälle ist der erhöhte rT3-Wert bei Claudia. Reverse T3 (rT3) ist eine inaktive Form des Schilddrüsenhormons, die unter bestimmten Umständen vermehrt gebildet wird [22].

Ein entscheidender Punkt, der besondere Beachtung verdient: Der rT3-Wert wird in der Routinediagnostik fast nie bestimmt. Er gehört nicht zu den Standardparametern, die von Hausärzten oder selbst von vielen Endokrinologen angefordert werden [33,34].

In den meisten Krankenkassenleistungen ist er nicht enthalten und muss als individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) vom Patienten selbst bezahlt werden. Dies führt dazu, dass potenzielle Umwandlungsstörungen (Konversionsstörungen) in der Standarddiagnostik völlig unentdeckt bleiben.

Die Erhöhung des rT3-Werts ist oft ein Hinweis auf das sogenannte "Low-T3-Syndrom" oder eine Umwandlungsstörung. Dabei wird das von der Schilddrüse produzierte T4 nicht in ausreichendem Maß zum aktiven T3 umgewandelt, sondern verstärkt zum inaktiven rT3 [35,36].

Dafür gibt es verschiedene Ursachen: Chronischer Stress kann dazu führen, dass der Körper den Stoffwechsel herunterreguliert, indem er vermehrt rT3 statt T3 bildet [37]. Auch Nährstoffmängel, insbesondere Selen und Eisen, die für die Umwandlung von T4 zu T3 essentiell sind, können zu einer vermehrten rT3-Bildung führen [38,39].

Bei verschiedenen chronischen Erkrankungen tritt als Schutzmechanismus ebenfalls eine verminderte T3-Bildung auf [40]. Darüber hinaus können bestimmte Medikamente wie Betablocker, Kortison oder bestimmte Antidepressiva die Umwandlung beeinflussen [41]. Selbst kalorische Restriktion durch Diäten oder Fasten kann zu einer vermehrten rT3-Bildung führen [42].

Das Interessante ist, dass bei einer Umwandlungsstörung die klassischen Schilddrüsenparameter (TSH, fT4, fT3) noch im Normbereich liegen können, während auf zellulärer Ebene bereits ein relativer Mangel an aktivem T3 besteht [43]. Dies könnte erklären, warum manche Patienten trotz "normaler" Standardwerte hypothyreose-typische Symptome zeigen.

Die Nicht-Bestimmung des rT3-Werts in der Standarddiagnostik stellt somit eine bedeutende diagnostische Lücke dar [44]. Patienten mit unklaren Symptomen, die auf eine Schilddrüsenunterfunktion hindeuten, aber normale Standardwerte aufweisen, sollten gezielt nach dieser erweiterten Diagnostik fragen.

Dies gilt besonders, wenn Risikofaktoren für eine Umwandlungsstörung vorliegen, wie anhaltender Stress, Erschöpfungszustände oder bekannte Mikronährstoffmängel [45].

Was bedeuten diese Werte für Thomas, Claudia und Laura?

Für Thomas ergibt sich aus den Laborwerten kein Handlungsbedarf. Seine Schilddrüsenfunktion erscheint optimal, mit einer guten Versorgung mit dem aktiven Hormon T3. Er kann beruhigt sein und sollte lediglich im Rahmen regelmäßiger Gesundheits-Checkups in einigen Jahren seine Schilddrüsenwerte wieder kontrollieren lassen. Seine guten Werte spiegeln sich vermutlich auch in seinem Energielevel und allgemeinen Wohlbefinden wider [46].

Für Claudia hingegen wäre eine weitergehende Diagnostik zu empfehlen. Der erhöhte rT3-Wert in Kombination mit dem eher niedrigen TSH und dem niedrigen fT3 bei normalem fT4 ist ein klassisches Bild einer Umwandlungsstörung und könnte die Erklärung für ihre anhaltenden Erschöpfungssymptome sein [47].

Bei ihr sollten verschiedene Aspekte beachtet werden: Ihre umfangreiche klinische Symptomatik wie Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten,

Der Umwandler

Unser Leberkomplex, speziell entwickelt für Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion, bei denen die Umwandlung der Hormone eingeschränkt ist. Mit Selen, Glutathion, Mariendistel, Löwenzahnwurzel und vielem mehr.

Brent GA. (2012). Mechanisms of thyroid hormone action. J Clin Invest. 122(9):3035-3043.

Ortiga-Carvalho TM, et al. (2016). Hypothalamus-Pituitary-Thyroid Axis. Compr Physiol. 6(3):1387-1428.

Wartofsky L, Dickey RA. (2005). The evidence for a narrower thyrotropin reference range is compelling. J Clin Endocrinol Metab. 90(9):5483-5488.

Garber JR, et al. (2012). Clinical practice guidelines for hypothyroidism in adults. Thyroid. 22(12):1200-1235.

Bianco AC, Kim BW. (2006). Deiodinases: implications of the local control of thyroid hormone action. J Clin Invest. 116(10):2571-2579.

Mortoglou A, Candiloros H. (2004). The serum triiodothyronine to thyroxine ratio in various thyroid disorders. J Gen Intern Med. 19(1):76-80.

Demers LM, Spencer CA. (2003). Laboratory medicine practice guidelines: laboratory support for the diagnosis and monitoring of thyroid disease. Clin Endocrinol. 58(2):138-140.

Caturegli P, et al. (2013). Hashimoto's thyroiditis: celebrating the centennial through the lens of the Johns Hopkins hospital surgical pathology records. Thyroid. 23(2):142-150.

Smith TJ, Hegedüs L. (2016). Graves' Disease. N Engl J Med. 375(16):1552-1565.

Andersen S, et al. (2002). Narrow individual variations in serum T4 and T3 in normal subjects: a clue to the understanding of subclinical thyroid disease. J Clin Endocrinol Metab. 87(3):1068-1072.

Stagnaro-Green A, et al. (2011). Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and postpartum. Thyroid. 21(10):1081-1125.

Surks MI, Hollowell JG. (2007). Age-specific distribution of serum thyrotropin and antithyroid antibodies in the US population. J Clin Endocrinol Metab. 92(12):4575-4582.

Biondi B. (2013). The normal TSH reference range: what has changed in the last decade?. J Clin Endocrinol Metab. 98(9):3584-3587.

Spencer CA, et al. (2007). National Health and Nutrition Examination Survey III thyroid-stimulating hormone (TSH)-thyroperoxidase antibody relationships demonstrate that TSH upper reference limits may be skewed by occult thyroid dysfunction. J Clin Endocrinol Metab. 92(11):4236-4240.

Hoermann R, et al. (2014). Homeostatic equilibria between free thyroid hormones and pituitary thyrotropin are modulated by various influences including age, body mass index and treatment. Clin Endocrinol. 81(6):907-915.

Ito M, et al. (2012). TSH-suppressive doses of levothyroxine are required to achieve preoperative native serum triiodothyronine levels in patients who have undergone total thyroidectomy. Eur J Endocrinol. 167(3):373-378.

Wiersinga WM. (2014). Paradigm shifts in thyroid hormone replacement therapies for hypothyroidism. Nat Rev Endocrinol. 10(3):164-174.

Peeters RP. (2017). Subclinical Hypothyroidism. N Engl J Med. 376(26):2556-2565.

Hoermann R, et al. (2016). Relational Stability in the Expression of Normality, Variation, and Control of Thyroid Function. Front Endocrinol. 7:142.

Hoermann R, et al. (2013). Is pituitary TSH an adequate measure of thyroid hormone-controlled homoeostasis during thyroxine treatment?. Eur J Endocrinol. 168(2):271-280.

Holtorf K. (2014). Peripheral Thyroid Hormone Conversion and Its Impact on TSH and Metabolic Activity. J Restorative Med. 3(1):30-52.

Feldt-Rasmussen U. (1996). Analytical and clinical performance goals for testing autoantibodies to thyroperoxidase, thyroglobulin, and thyrotropin receptor. Clin Chem. 42(1):160-163.

Hoermann R, et al. (2010). Complex relationship between free thyroxine and TSH in the regulation of thyroid function. Eur J Endocrinol. 162(6):1123-1129.

Bahn RS, et al. (2011). Hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis: management guidelines of the American Thyroid Association and American Association of Clinical Endocrinologists. Thyroid. 21(6):593-646.

Ross DS, et al. (2016). 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. Thyroid. 26(10):1343-1421.

Thienpont LM, et al. (2017). Standardization of FT4 and harmonization of TSH measurements - a request for input from endocrinologists and other physicians. Endocrine. 56(1):10-11.

Jonklaas J, et al. (2014). Guidelines for the Treatment of Hypothyroidism. Thyroid. 24(12):1670-1751.

Hennemann G, et al. (2001). Plasma membrane transport of thyroid hormones and its role in thyroid hormone metabolism and bioavailability. Endocr Rev. 22(4):451-476.

Wiersinga WM. (1998). Nonthyroidal illness syndrome and the role of cytokines. J Endocrinol Invest. 21(4):219-228.

Refetoff S. (2015). Thyroid Hormone Serum Transport Proteins. Endotext.

Thienpont LM, et al. (2010). Report of the IFCC Working Group for standardization of thyroid function tests. Clin Chem Lab Med. 48(11):1577-1589.

Chopra IJ. (1997). Clinical review 86: Euthyroid sick syndrome: is it a misnomer?. J Clin Endocrinol Metab. 82(2):329-334.

Dietrich JW, et al. (2020). The SPINA-GD Model of Thyroid Hormone Conversion. Front Endocrinol. 11:505.

Peeters RP, et al. (2005). Tissue thyroid hormone levels in critical illness. J Clin Endocrinol Metab. 90(12):6498-6507.

McAninch EA, Bianco AC. (2016). The history and future of treatment of hypothyroidism. Ann Intern Med. 164(1):50-56.

Walter KN, et al. (2012). Elevated thyroid stimulating hormone is associated with elevated cortisol in healthy young men and women. Thyroid Res. 5(1):13.

Köhrle J. (2015). Selenium and the thyroid. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 22(5):392-401.

Zimmermann MB, Köhrle J. (2002). The impact of iron and selenium deficiencies on iodine and thyroid metabolism: biochemistry and relevance to public health. Thyroid. 12(10):867-878.

Boelen A, et al. (2011). Beyond low plasma T3: local thyroid hormone metabolism during inflammation and infection. Endocr Rev. 32(5):670-693.

van Beeren HC, et al. (2012). Dronedarone acts as a selective inhibitor of 3,5,3'-triiodothyronine binding to thyroid hormone receptor-α1. Eur J Endocrinol. 167(2):363-372.

Roti E, et al. (1982). Alterations of peripheral thyroid hormone metabolism in humans during chronic caloric deprivation. J Clin Endocrinol Metab. 54(3):604-607.

Gereben B, et al. (2008). Cellular and molecular basis of deiodinase-regulated thyroid hormone signaling. Endocr Rev. 29(7):898-938.

Dietrich JW, et al. (2017). Calculated Parameters of Thyroid Homeostasis: Emerging Tools for Differential Diagnosis and Clinical Research. Front Endocrinol. 8:314.

Werneck de Castro JP, et al. (2015). Differences in hypothalamic type 2 deiodinase ubiquitination explain localized sensitivity to thyroxine. J Clin Invest. 125(2):769-781.

Peterson SJ, et al. (2018). An Online Survey of Hypothyroid Patients Demonstrates Prominent Dissatisfaction. Thyroid. 28(6):707-721.

Sawka AM, et al. (2019). T4 Plus T3 Therapy: Is There a Place in Modern Treatment of Hypothyroidism?. Endocrinol Metab (Seoul). 34(1):30-39.

Ito M, et al. (2007). Effect of L-thyroxine replacement on non-high-density lipoprotein cholesterol in hypothyroid patients. J Clin Endocrinol Metab. 92(2):608-614.